日本人がイメージするアジアのヤシといえばココと通称される食用椰子の大きな実。

ところがアジアのヤシ類は小さな実が房状に鈴なりなるのがほとんどで、ココヤシは珍しい部類。

その成分は脂肪酸が主でミネラルは鉄分、カルシウムなど。

食用の品種はごく限られますが、メジャーはココヤシとアブラヤシ。

マイナーですが健康食品、代替医療として注目されるのがクジャクヤシとアサイーヤシ。

中世から嗜好品となっているのが幻覚作用を持つといわれるビンロウ。

最近の注目度ナンバーワンが細々と澱粉を利用されていたサゴヤシです。

ヤシ類は熱帯地方を中心に2,500種以上あるといわれていますが、

耐寒性のあるカンノンチク(観音竹:Rhapis excelsa)、シュロチク(棕櫚竹:Rhapis humilis)、

トウ(籐:Calameae :rattan)もヤシ科(Arecaceae)。

日本の温帯地域でも食用ばかりでなく、身近にたくさんの種類や交雑種を観ることができます。

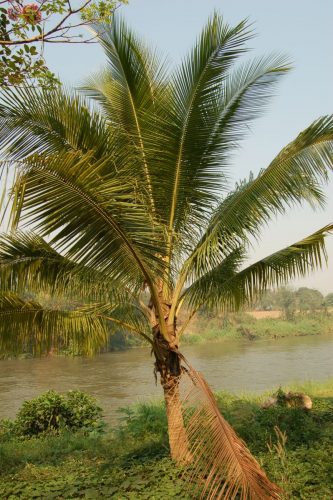

1.クジャクヤシ(Caryota urens L, Arecaceae)

クジャクヤシ(Caryota urens L, Arecaceae)(サイヨーク:タイランド)

クジャクヤシ(Caryota urens L, Arecaceae)はコモチクジャクヤシ(子持ち孔雀椰子)

またはカブダチクジャクヤシ(株立ち孔雀椰子:Caryota mitis Arecaceae)と呼ばれる

東南アジアで普通に見られるヤシ(Arecaceae).

名称の由来はいずれも房状に無数の実が成る形状.成熟に従って様々な表情があります。

クジャクヤシはCaryota urens、Caryota mitisと学名が二つありますが区別する

必要が無いとする学者が大勢。

英名はいろいろあリますが代表的なのは葉のイメージを表したフィッシュテイル(fishtail palm)

クジャクヤシ類はフィリピン(Pugahanと呼んでいる)やタイなどで実を強精強壮目的に

食してきた民族があります。

食用としてはサゴヤシと同様なサゴ澱粉が採れます。

*トゲハリクジャクヤシ(Aiphanes horrida)

南米、中米に自生するヤシ科の植物。10㍍にはなる高木。

ヤシ科としては珍しい、八つ手のような幅広の葉を持つ。

ボリビア、ブラジル、コロンビア、ペルー、ヴェネゼラ、トリニダット・トバゴなどの

海抜1,700㍍くらいの乾燥した森林に多い

クジャクヤシは安全性の問題がクリヤーできていませんが、フェノール系の

強い抗酸化力を持つことが知られ、

長寿遺伝子サーチュインの活性化物質スタックの重要物質に列挙されています。

「サーチュイン活性化物質スタック(STAC s)の発見」

細胞老化と癌(その16): サーチュイン活性化物質スタック(STAC s)の発見

https://nogibotanical.com/archives/3706

2.(参考)アサイーヤシ(Euterpe oleracea)

ブラジルで開催される2014年のワールドカップを機に日本でブレイクしているのが

アサイーヤシ(Acai:Euterpe oleracea)。

アジアではクジャクヤシの結実形状が南米のアサイーヤシに似ており、

美肌に最良な強い抗酸化能力とED治療効果が期待されていますが、安全性に関する摂食量の情報は

食の範囲だけですから過食はお薦めできません。

アサイーヤシは日本に10年くらい前に紹介されていましたが数年前まで振り向かれることが

ありませんでした。

10 年前くらいよりハワイではアサイーボウルやアサイースムージーがポピュラーでしたが

ブラジルでのサッカーが縁でブレイクするとは日本らしいチャンス作りです。

これから、より研究を進める価値がある有用植物といえるでしょう。

ブラジルではアサイー椰子の果実そのものをAçaí(アサイー:ポルトガル語)と呼称します。

アサイー・ベリーと称する販売者もいるようですが、アサイーはヤシ科の 果実。

イチゴや桑の実のようなベリー(berries)とは異なります。

アサイーの場合のベリーは果実のみを表します。

アサイーの成分の特徴は豊富な抗酸化ポリフェノール。

特にフラボノイドのアントシアニンが多いことで知られます。

樹木や産地でのバラつきがありますが、ブルーベリーの5倍から20倍。

知られている植物では最大のアントシアニン含有量です。

もう一つはオレイン酸(オリーブ油の主脂肪酸オメガ9)が主の脂肪酸類。

アミノ酸類やカルシウム、鉄分に、少量の植物アルカロイド。

「アサイーナ(アサイー・ベリー)の抗酸化作用

ビルベリーを凌ぐ(しのぐ)最強の抗酸化フルーツ」

アサイーナ(アサイー・ベリー)の抗酸化作用 赤紫色素は美容と長寿の最強抗酸化ポリフェノール(6) ビルベリーを凌ぐ(しのぐ)最強の抗酸化フルーツ

https://nogibotanical.com/archives/2462

アメリカ合衆国ではアンチエージングの健康食品を販売する

ペリコーン氏(Nicholas Perricone)のアサイー・プロモーションが話題となりました。

ペリコーン氏の会社はココナッツオイルの

ラウリン酸(the lauric acid)の抗菌性にも注目しているようです。

南米大陸北部に多いアサイーヤシですからアジアで見ることは稀ですが、

効能が周知されれば移入栽培が増えるかもしれません。

アサイーに含有されるリコリン( lycorine)、タゼチン(tazettine)など

アルカロイドの効能は研究途上ですが、食用としての分量を上回らなければ

疫学的に安全性が確保されています。

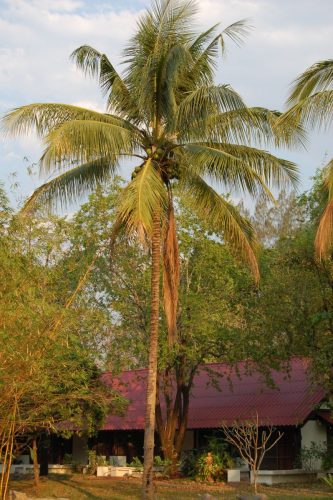

3.ココヤシ(Cocos nucifera L.)

ココヤシはアブラヤシと並んで最も有用とされるヤシ。

改めての解説が不要なほど世界中で認知されています。

大きな実がなるためにリゾートや公園、街路を飾る観賞用も多いですが、

食用ではココナッツスライス(脂肪層)、ココナッツミルク(脂肪層)、ココナッツジュース(胚乳)が広く愛されています。

また樹皮や固い実の殻が工芸用、手芸用に使われます。

代替医療では抗菌性を持つココナッツオイルのラウリン酸(the lauric acid)が注目されています。

ラウリン酸は安全性が高い脂肪酸といわれ、石けんなどに多用されています。

ココヤシ脂肪層のココナッツミルクはアジア料理に多用され、需要は常に旺盛。

栽培物は低木に仕立てますが、植栽としてのヤシは高所に実をつけますので採集が厄介。

強風で落ちるのを待たずに、少量でも採集すれば市場や街頭で販売することが出来ますから

野生のココヤシは貧しい人々が生活の糧にしています。

田舎へ行くと手製のココナッツ・ババロア菓子を路上で零細に売っており、貨幣誕生後も各地に残っていた、

昔々の物々交換に近い商業時代が覗けます。

4.アブラヤシ(Elaeis guineensis)

アブラヤシは産地由来でギニアアブラヤシ(Elaeis guineensis)、

アメリカアブラヤシ(Elaeis oleifera)の2種がありますが交雑が進んでおり

区別する人は多くありません。

鈴なりで房を形成する鶏卵くらいの実の果肉油(palm oil)や

種核油(palm kernel oil).を採取します。

パーム・オイルは食用油、食用油脂、石けんなど工業用用途に利用されますが

トランス脂肪酸の有害性が話題となってから加工食品需要が急増。

マレーシア、インドネシアが世界生産量の90%を占める生産国。

最近はフィリッピンでも国策で生産増強を図っています。

パーム油は常温で個体となる飽和脂肪酸のためにトランス脂肪酸が生じませんから

近年は大豆やコーンの代替油脂としてマーガリン、ショートニングに多用されるようになっています。

しかしながら花王のエコナで話題となった発ガン性物質3-MCPDを含有しているのが欠点。

3-MCPDは多種類の食品に含有されているといわれますが、天然の植物性油脂に多く存在し、

パーム油の3-MCPD含有量が特に多いのが特徴です。

5.サゴヤシ(Metroxylon)

マレーシア、インドネシアで栽培されているサゴヤシは1本から200キロ以上の

サゴ(サグ)と呼ばれる澱粉(でんぷん)が採集できるヤシ。

産地のニューギニアからインドネシア、マレーシアで澱粉が活用されていますが、主食とする

民族は僻地を除き減っています。

都会ではキャッサバのタピオカのように使用するサゴ・パール(ペレット状の澱粉)の

デザート菓子やクッキーが新し物好きに人気。

また日本も2000年代の統計では1年あたり15,000トン前後を輸入。工業用途に使用しているようです。

日本では、こだわりのお蕎麦屋さんやうどん屋さんが打粉に使用することも多いといわれます。

サゴヤシは澱粉生産性が高いために、改めて栽培を増強する動きが目立つようになっています。

また一部の国では澱粉採集後の廃材をバイオ燃料に活用することも考えられているようです。

サゴ(サグ)とよばれる澱粉はソテツやクジャクヤシからも採集できます。

6. ビンロウ(檳榔樹: Areca catechu)にはキンマの風習が

ビンロウ(檳榔樹:Areca catechu)の英通称はBetel Palm

ビンロウヤシの実、アレカナッツ(areca nut)をコショウ科葉野菜の

キンマ(ベテル:betel leaf:Piperaceae porphyrophyllum)とともに噛む「キンマ」は中世頃から

インド、中国南部や台湾に多かった風習。

アルカロイドのアレカコリン(arecoline)に飲酒や覚せい剤のような陶酔、

酩酊があるといわれますが中国、インドでは媚薬の要素が強いようです。

口中が赤くなる噛み滓に不潔な印象があるためアジア諸国を植民地化した欧米人に

嫌われて吐き捨てが禁止された地域もあります。

日本にも中世には伝わっていたそうですからアジアでは普通の光景。

東南アジアではタイ北部、インドシナに習慣が残っていますが

中国南部、南西部の影響が濃いからか現代はベトナムに多いようです.

ベトナムではフランス式にlatanier feuille

写真上はジリンマメ、ネジレフサマメなど強臭強精食材とともに売られているビンロウと思われる果実(未体験).

果実の形状は多様化しているよう.(クアラルンプール)

7.アジアンヤシのギャラリー

(写真上)ビスマルクヤシ( Bismarckia Palm: Bismarckia Nobilis)

(ジョホールバル:マレーシア)

(写真上左端)フォックステイル・パーム(Foxtail Palm:Wodyetia bifurcata)(パタヤ:タイランド)

(写真上)トラベラース・パーム(Traveller’s Palm:Ravenala madagascariensis)

葉がバナナに似ているので分類に議論があった植物ですが

ヤシ科に含めた観葉植物として人気があります。

ヤシ科の宝庫マダガスカル原産といわれ現在は独特のRavenala科という説が有力。

アフリカ、南米に近似種があるようです。

日本では英直訳でタビビトノキと呼ぶ人もいます。

ソテツ(Japanese sago palm:Cycas revoluta Cycadaceae)

日本の南方特産といわれ、アジア諸国では見ることが少ない

日本では関東以南で植栽されヤシの雰囲気を待つ植物としてシュロチク、

カンノンチクとともに非常にポピュラー.

ジャパニーズ・サゴヤシと呼ばれるがヤシ科ではない。

サゴのように種、幹などからデンプンが採取できるが毒性が強い.

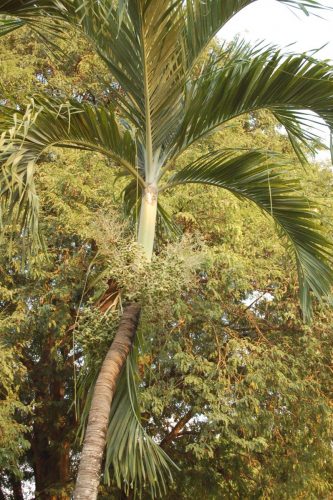

(写真上)アレカヤシ(Areca triandra:Areca palm)

東南アジアに広く分布.竹節に似た細い幹が特徴.

生鮮食材研究家:しらす・さぶろう

初版:2014/06/13

改訂版:2018/10/05

食在亜細亜:アジアの生鮮食材 の記事一覧

- 日本の食用蟹文化:チャンピオンがベニズワイガニのわけ

- アサイー・ベリーの抗酸化作用はビルベリーを凌ぐ

- アジアの食用蟹文化(4): 北海の蟹漁(かに)最前線は太平洋戦争の激戦地: アリューシャン列島アッツ島の玉砕

- タイの魚市場その5:アジアの食用蟹文化(2): ソムタムプーとベンケイガ二(Sesarmops intermedium)

- タイの魚市場その4: アジアの食用蟹文化(1):ノコギリガザミとタイワン・ガザミ

- ロータス(蓮)の有毒アルカロイドが美容、ダイエットの有効成分?

- 旧フランス領インドシナの食文化(3): ヴェトナムの蓮(はす)食文化は不眠症、消化器疾患に著効?

- タイの「樹木菜」「極小野菜」の機能性成分(phytochemical) 日米工業化野菜の栄養素は?.

- アジアの瓜(うり)食文化: ウリ科の強精強壮成分シトルリンで酷暑を凌ぐアジア人の知恵

- タイの健康野菜を探る(4):スリムなタイ庶民の食事と食材: スリムなタイ庶民は生野菜のミェンカムとトッピングを欠かさない