オニダルマオコゼ(ニャチャン:ベトナム)

これまでご紹介したのは食べると危険な魚ですが、食べて美味でも、鰭(ひれ)や

棘(とげ)など、特定の部位や体表を触ると危険な海洋生物がいろいろいます.

研究者が多くないために毒物の解明が未熟ですが、「敵を知る」基本を学べば

恐れる必要はありません.

危険な海洋生物は、釣りやダイビング、シュノーケリング、磯遊び(tidepool)で

出会うことが珍しくありません.写真で色や形状を覚えておくと便利です.

成人は気配りが出来ますが、幼児を干潮の水たまり(tidepool)で遊ばせる

時には大人が十分気を付けねばなりません.

大部分がタンパク質の神経毒ですから幼児は危険.

写真でご紹介できませんが、この他で身近なのはアイゴです.

- 1. オニダルマオコゼ(Synanceia verrucosa:stonefish)の猛毒

- 2. カサゴ (Sebastiscus marmoratus)の鰭(ひれ)に毒棘

- 3. エイ(Myliobatoidei:rays)の毒棘

- 4. うなぎ(Anguilla)のイクシオトキシン(ichthyotoxin)

- 5. スナイソギンチャク(Dofleinia armata)とクマノミの共生

- 6. ヌノサラシ(Grammistes sexlineatus)の粘液毒グラミスチン

- 8. アカクラゲ(Chrysaora melanaster :赤水母)の刺胞毒

- 9. 海水系マリーン・エンジェルフィッシュ(Marine Angelfish)の毒棘

1. オニダルマオコゼ(Synanceia verrucosa:stonefish)の猛毒

浅瀬に棲息し、石と見間違うことが多いためにダイビング、シュノーケリングでの

事故が絶えません.その容姿はまさにストーンフィッシュです。

日本列島では沖縄、奄美大島、小笠原諸島など亜熱帯域に棲息.

温暖化により温帯域に棲息することもあり得ますから警戒心が必要.

近年は持ち込みや北上により多くの熱帯系魚類が本土北部でも珍しくなくなっています.

他のカサゴ類同様に背鰭(ひれ)、臀鰭、腹鰭に触ると神経毒が危険な魚ですが、

その中でもストーンフィッシュはナンバーワン.食味も超美味といわれます.

熱帯地方では死亡事故も稀ではないといわれ、アジア各地の海洋博物館などで

特別に警告が出されている身近な海洋生物.

オニダルマオコゼ(Synanceia verrucosa)

2. カサゴ (Sebastiscus marmoratus)の鰭(ひれ)に毒棘

(写真上)ミノカサゴ(Pterois lunulata:Lion fish)

(写真下左右)オニカサゴ(Scorpaenopsis cirrhosa :Hairy stingfish)

カサゴ類は東北以西の日本近海に広く分布しますから、背鰭(ひれ)、臀鰭、腹鰭が

危険なのは良く知られています.

たくさんある棘の毒腺に毒管があるわけではなく、相手を刺すと鰭(ひれ)や棘(とげ)の皮が

破れて毒が注入されます.

(写真下)サツマカサゴ(Scorpaenopsis neglecta :Humpbacked scorpionfish)

サツマカサゴは熱帯系ですが温帯にも棲息.

東海から西日本では珍しくありません.

刺身、煮つけばかりでなく出汁が美味ですから

ブイヤベースや味噌汁もお薦め.

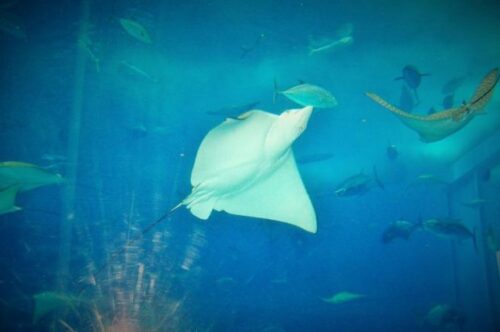

3. エイ(Myliobatoidei:rays)の毒棘

オニイトマキエイ(Manta birostris)

マンタと愛称されています.

巨大な体に見合った巨大な尾棘を持つエイですが、毒性の有無は不明.

亜熱帯、熱帯が主棲息地域で一般の日本人が触れることは稀でしょう.

攻撃的ではないために、南洋に行くダイバーのお気に入りターゲットですが

毒性、習性に関する研究者は多くありません.油断は禁物です.

マンタ・エイの尾棘は退化した遺物ではなく、遊泳バランスや

身を護るために使用する棘とも考えられます.有毒の可能性もあるでしょう.

海洋生物の毒性は海域の餌によって個体差が非常に大きくなります.

エイは長い棒状の尾にささくれた様に毒棘がびっしりと付いています。

相手を刺すと棘(とげ)の皮が破れて毒が注入されます.

エイもカサゴも毒は高分子のタンパク質ですから50℃以上のお湯に

しばらく漬けていると痛みが和らぎます.

マダラトビエイ (Aetobatus narinari)

暖かい地域に多い、毒棘を持つエイですが日本近海にも珍しくありません.

アカエイはアジアの生鮮市場でポピュラーな食材(バンコク、クアラルンプール)

アカエイ(Dasyatis akajei:stingray)

アジアではエイの鰭(ひれ)が常食されています.

ほとんどが個体の多いアカエイ(Dasyatis akajei)ですが、上質な脂とコラーゲン豊富でとても美味.

日本でもアカエイが干物、煮つけ(写真下:カスベと呼ばれることが多い)などで

食されていますが首都圏では常食ではありません.

エイ毒は蛇毒同様にホスホジエステラーゼ (Phosphodiesterase)が関与するといわれます.

人体ではホスホジエステラーゼは体内窒素合成に関与するサイクリックAMP (cAMP)、

サイクリックGMPの分解に関与する酵素です.

https://nogibotanical.com/archives/843

アカエイの煮つけ調理前と調理後

4. うなぎ(Anguilla)のイクシオトキシン(ichthyotoxin)

ウナギはアジア、ヨーロッパでいくつかの種類が常食されますが、調理は背越(セゴシ)のぶつ切り.

骨を除去したかば焼きは日本独自、独特の味.

血液には有毒なタンパク質のイクシオトキシン(ichthyotoxin)が含有されます.

生食はもちろんお薦めできませんが、体表粘液も有毒といわれますからヌメリを長時間触るのも危険.

アナゴ、鱧(はも)にもイクシオトキシンが含有されるといわれますから、

刺身などの生食は避けるべきでしょう.君子危うきに近寄らず.

かば焼き、鍋などの加熱調理ならば有毒タンパク質は短時間で無毒化処理されます.

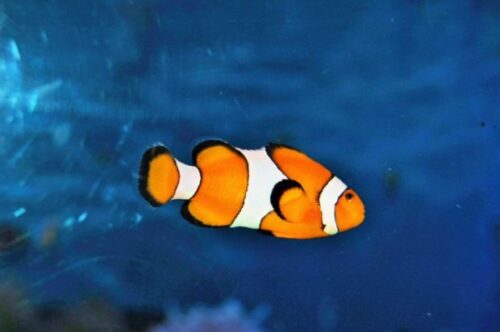

5. スナイソギンチャク(Dofleinia armata)とクマノミの共生

クマノミ(Amphiprion clarkii:Anemone fish)とスナイソギンチャク(Dofleinia armata)

クマノミやディズニー映画の中でニモと愛称される隠れカクレクマノミ(Amphiprion ocellaris)

はイソギンチャク類や毒性の強いスナイソギンチャク(Dofleinia armata)に

隠れることが多いので要注意.

事故のたいていのケースはダイビング、シュノーケリング、干潮時の磯遊び.

手袋がよほどしっかりしていないと刺されます.

6. ヌノサラシ(Grammistes sexlineatus)の粘液毒グラミスチン

ヌノサラシ(Grammistes sexlineatus:soaofish)

(淡島マリーンパーク)

首都圏以南の暖かい海に棲息.

ハタ類ですが同様に危険なのはルリハタ.

体表から粘液毒(タンパク質ぺプチド)のグラミスチン(grammistin)を大量に放出.

周辺を白色に泡立てて他の魚を殺す.それがソープフィッシュのいわれ.

弱毒といわれますが個体差もありますから触らぬが無難.

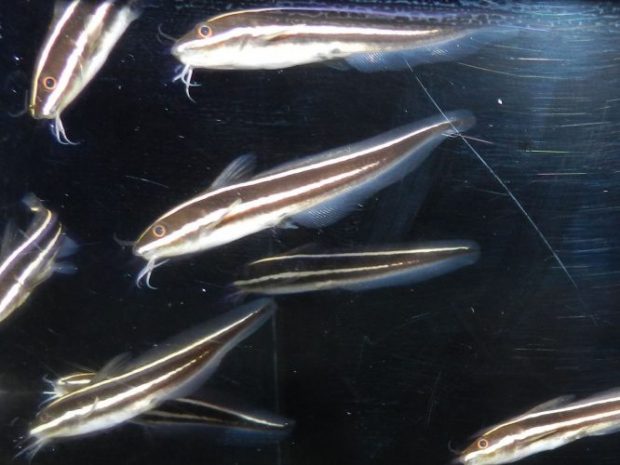

7. ゴンズイ(Plotosus lineatus)の毒棘

ゴンズイ(Plotosus lineatus:Striped eel catfish)(淡島マリーンパーク)

首都圏以西の太平洋岸に群れを成して棲息.

ナマズ類のために美味しい白身魚ですが、背びれ、体側左右の鰭(ひれ)に

高分子の塩基性たんぱくの毒棘.

市場に流通することは稀ですが、堤防釣りや浅瀬の岩磯、干潮時の水たまり(tidepool)で

捕らえて食する愛好者も.

水遊びの幼児が触れぬように注意.体表粘液も有毒といわれます.

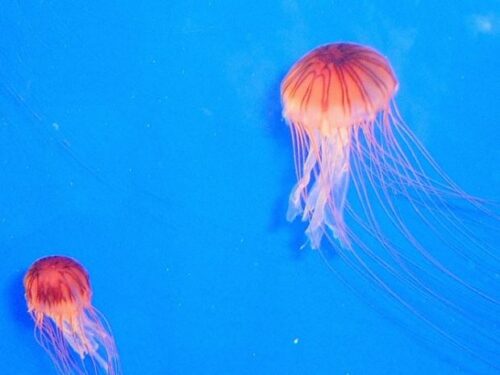

8. アカクラゲ(Chrysaora melanaster :赤水母)の刺胞毒

アカクラゲ(Chrysaora pacifica )は日本のシーネットル(Japanese sea nettle)

とも呼ばれ日本全国に棲息.

上の写真は太平洋側の水族館(江の島水族館).下の写真は東北日本海側(加茂水族館)

ネットルは葉や茎の棘に触れるとかぶれる毒性植物の

イラクサ(蕁麻:Urtica thunbergiana)の意.生薬植物として使用されます.

葉の外見はシソ類に似ていますがシソ科ではありません.

アカクラゲは猛毒の米国シーネットル(Atlantic sea nettle,East Coast sea nettle)と

同属のヤナギクラゲ属.

カツオノエボシ(Physalia physalis)、アンドンクラゲ(Carybdea brevipedalia) と

並んで強い刺胞毒を持ちます.

来襲される地域ではいずれも俗称で「電気クラゲ」とも呼ばれ、

触手(足様部分)が絡みつくと強烈な痺れ(しびれ)とともにミミズ腫れや全身痙攣が起きます。

時節と潮の変化で群生して現れ、浅瀬から浜に打ち上げられた後も毒性を持ちます.

相模湾の海水浴場では晩夏にカツオノエボシの事故が多発します.

写真上は太平洋側の水族館(江の島水族館).下の写真は東北日本海側(加茂水族館)

写真上はシーネットル(Chrysaora quinquecirrha :Atlantic sea nettle,East Coast sea nettle)

米国に多い大型のヤナギクラゲ属ですが日本では水族館で観るくらい.

東南アジア人、欧米人には猛毒で知られています.

シーネットルほど強毒ではありませんが、日本に広く生息する写真下のミズクラゲも

個体差がありますが、毒性を持ちます.

ミズクラゲ(Aurelia aurita:Moon jelly)

写真左は太平洋側の水族館(江の島水族館).右の写真は東北日本海側(加茂水族館)

9. 海水系マリーン・エンジェルフィッシュ(Marine Angelfish)の毒棘

ロクセンヤッコ (Pomacanthus sexstriatus:Sixbar angelfish)

キンチャクダイ科 のマリーン・エンジェルフィッシュ(Marine Angelfish)

写真上は南ベトナム.和名は六線奴の意.

ベトナムの海洋研究所でも海水系エンゼルフィッシュ(エンジェルフィッシュ)の

鰓蓋近くから出ている左右の棘が毒性を持つことを警告していました.

日本では昭和50年代ごろに熱帯魚飼育がブームとなり淡水系のエンゼルフィッシュ

(Freshwater Angelfish)が主役となりましたが、危険な海水系のMarine Angelfishとは

全く異なります.

海水系のエンジェルフィッシュはチョウチョウウオ(蝶々魚)類.

成長過程、海域などで同種でも色柄、形などに幅広いバリエーションがあります.

研究所によればマリーン・エンジェルフィッシュはどれもが危険とのことです.

(生鮮食材研究家:しらす・さぶろう)

世界の健康と食の安全ニュース の記事一覧

- 新浪サントリー会長の麻薬常習疑惑と日米のオピオイド危機

- レスベのスチルべノイドが防御する微生物感染症: スチルべノイドが免疫細胞強化ペプチドのカテリシジンを活性化

- トランプ大統領の医療行政改革は日米の赤字財政改善の鍵 「日本は相互関税の対抗措置をとるべき」ではありません

- トランプ大統領の過激な宣伝フレーズ 新時代の緻密なマーケッティング・テック駆使

- トランプ大統領がWHO脱退を即決した背景 太平洋戦争戦勝国のおごりと黄昏(たそがれ)

- トランプ政権のNIH再編成とWHO脱退の荒療治 赤字財政の主因である日本の医療制度、改革が大進歩

- 究極の©オールインワン・メッド(AOM)はフォシーガか、ツイミーグか

- 世界の生牡蠣市場を盛り上げる日本のマガキ: これであなたも生牡蠣博士第一話:日本の生牡蠣とノロウィルス:30年間生産量が増えない世界牡蠣養殖何故?

- 認知症抑制タンパクNrf2を活性化する旧仏領インドシナの花食文化(2) 脳神経変性疾患の予防にベトナムの鉄人花鍋

- 長寿社会の勝ち組となるには(その16): 医者により廃人にされた腎不全患者:偽AI健康情報にご注意 ChatGPで良質な健康情報が得られるか